L'Église orthodoxe et la sexualité

L'ÉGLISE ORTHODOXE ET LA SEXUALITÉ par Olivier Clément

AMOUR, MARIAGE ET SEXUALITÉ par père Jean Chryssavgis

AMOUR, SEXUALITÉ ET MARIAGE par Sophie Stavrou

L'ÉGLISE ORTHODOXE ET LA SEXUALITÉ

Quelques aperçus

par Olivier Clément

1. Quelques fondements théologiques et spirituels

Dans la théologie et la spiritualité orthodoxes, les approches de la sexualité sont complexes. D’une part s’imposent les paroles de re-création du Christ reprenant le texte de la Genèse sur l’homme et la femme qui, s’arrachant à la lignée, iront l’un vers l’autre comme deux personnes pour devenir une seule chair(Gn 2, 24 ; Mt 19, 5-6 ; aussi 1 Co 6, 16 ; Ép 5,31). S’impose aussi la parole de Paul, midrasch chrétien du Cantique des Cantiques, sur le mariage comme symbole de l’union du Christ et de l’Église. Le mariage est donc, comme l’a écrit saint Jean Chrysostome, le « sacrement de l’amour » et la sexualité trouve son sens en perdant son autonomie dans la rencontre fidèle de deux personnes, rencontre dont elle devient le langage. La tradition, comme en Occident, insiste sur la fécondité nécessaire du mariage, sans y voir cependant la justification de celui-ci : à Byzance, le mariage des eunuques était autorisé ! La thématique du péché originel lié à la sexualité est absente de l’Orient chrétien : l’homme ne naît pas coupable, il naît pour mourir et c’est cette finitude close qui, barrant l’instinct d’éternité de l’image de Dieu en lui, suscite conduites de fuite et déviances.

Or, en Christ, la mort est vaincue, la vie surabonde, l’homme naît pour vivre à jamais et c’est pourquoi le rite magnifique du mariage apparaît comme une immense bénédiction de la vie. Cette positivité de la nuptialité explique que l’Église ancienne, en Orient comme en Occident, puis l’Église orthodoxe jusqu’à aujourd’hui, ait ordonné et ordonne au sacerdoce des hommes mariés.

On ne saurait trop souligner l’importance, dans la sensibilité collective, de la comptabilité ainsi affirmée entre la célébration des « mystères » et la vie conjugale. Et il est certain que la femme du prêtre s’associe, discrètement mais efficacement, au labeur pastoral de son mari.

Simultanément, le monachisme constitue, pour un orthodoxe, l’horizon de l’existence chrétienne, son irréductible ferment eschatologique. « Séparé de tous et uni à tous », le moine veut prophétiser, anticiper le Royaume où la génitalité n’aura plus de raison d’être car les hommes et les femmes, dit Jésus, seront comme des anges (Lc 20, 36). Dans ce contexte monastique, la plupart des Pères grecs, toujours lus attentivement en Orient, ont estimé : soit que l’éros n’avait aucune place dans la condition originelle de l’homme ; la femme n’aurait été créée qu’en vue de la chute, pour assurer, malgré la mort, la continuité de l’espèce, et la génitalité – totalement confondue avec l’éros – relèverait uniquement des « tuniques de peau » dont Dieu a revêtu l’homme et la femme exilés du paradis. Dans ce cas, l’ascèse consiste à « dessécher » complètement l’instinct sexuel, grâce surtout au jeûne et à la veille ; —soit que l’éros originel n’ait pas eu d’expression génitale mais ait signifié la communion de deux corporéités lumineuses, une multiplication analogue à celle que certains attribuent justement aux anges (Grégoire de Nysse). Dans ce cas l’ascèse consiste en une transfiguration de l’éros, le désir, libéré de la génitalité, étant « rendu à son origine » (Grégoire Palamas) pour devenir désir de Dieu.

Au VIe siècle, après une véritable « révolution culturelle » réalisée par les moines, l’Orient a décidé de choisir parmi eux ses évêques, jusqu’alors possiblement mariés. Les périodes de jeûne et de continence se sont multipliées dans l’année liturgique, invitant tous les fidèles à une existence monastique temporaire.

Bénédiction de la vie et transfiguration « angélique » se sont tantôt opposées, tantôt complétées. La paternité spirituelle a porté la paternité (et la maternité) biologique et psychologique. L’obsession sexuelle a peut-être été moins pesante dans la chrétienté orientale que dans l’occidentale. Pour les moines, ses poussées sont tenues surtout pour des symptômes de surface dans une ascèse globale où les « passions-mères » sont la captativité et l’orgueil, elles-mêmes nées de « la peur cachée de la mort ».

Pour les laïcs, autant l’exemple monastique est abrupt, autant la miséricorde de l’Église relativise, sans l’escamoter, le péché sexuel : dans la Russie du siècle dernier par exemple, le péché social était tenu pour beaucoup plus grave.

C’est en Russie justement qu’aux XlXe et XXe siècles des théologiens et philosophes religieux laïcs ont développé et approfondi la notion de chasteté, surtout monastique jusque là, mais déjà appliquée au mariage dès le IVe siècle pour justifier l’existence d’un clergé marié. Définie comme « intégralité », la chasteté, véritable circoncision du cœur, signifie en effet l’intégration de l’éros dans la rencontre de deux personnes : soit du moine et de Dieu dans l’ascèse monastique, soit de l’homme et de la femme dans l’ascèse nuptiale. L’amour, alors, est à lui-même sa propre fin, non comme clôture passionnelle mais comme fécondation réciproque (voir les analyses fines, un peu romantiques, de Paul Evdokimov dans Le Sacrement de l’amour et La femme et le salut du monde). En même temps, de 1890 environ jusqu’en 1922 en Russie, puis jusqu’au lendemain de la seconde guerre mondiale dans l’émigration russe en France, ont foisonné des intuitions précieuses concernant I’éros et le féminin, intuitions qu’il faudrait reprendre aujourd’hui après la radicale purification d’une histoire démesurée : du mythe de l’androgyne et de la nostalgie d’une amitié « agapétique » entre l’homme et la femme (Soloviev, Berdiaev), à la célébration du sens profondément religieux de l’amour charnel (Rozanov), ou à la théorisation sublime et vaine du jeu de la Sagesse, de sa danse entre Dieu et la création (Soloviev encore, Florensky, Boulgakov ...) (Aux premiers siècles de l’Église, les « agapètes » étaient des couples monastiques qui vivaient comme frère et sœur.)

2. La notion d’« économie »

L’idéal du mariage monogamique est le même dans l’Église orthodoxe que dans l’Église catholique. Il est peut-être plus accentué puisque le remariage d’un veuf (ou d’une veuve) exige normalement un rite pénitentiel. Et le prêtre, selon les prescriptions des Épîtres pastorales, doit être l’homme « d’une seule femme ». Un veuf remarié ne peut devenir prêtre. Un prêtre qui divorce est réduit à l’état laïc.

L’Église orthodoxe cependant estime que les règles ne peuvent s’appliquer d’une manière impersonnelle. Ce sont seulement, comme l’a dit un concile œcuménique, des « indications thérapeutiques ». Ce qui vient d’abord, c’est la personne et la communion des personnes. Le sabbat est pour l’homme et non l’homme pour le sabbat (Mc 2, 27). Telle est l’essence de la révolution évangélique. Les règles seront donc appliquées à des personnes par des personnes (le père spirituel et, finalement, l’évêque du lieu) selon le principe de l’« économie ».

L’économie désigne la relation de Dieu avec sa création, Dieu est l’économe de la maison du monde. Et toute son économie se résume dans le mystère du Christ. La croix pascale, la croix vivifiante, « jugement du jugement », révèle « l’amour fou » de Dieu pour les hommes. L’économie n’est donc pas une simple jurisprudence, c’est la force même de la résurrection qui permet de poser des règles non au-dessus mais à l’intérieur de la relation des personnes, à leur service et donc selon une certaine plasticité.

C’est ainsi que le droit canon orthodoxe (fondamentalement le même à travers la diversité des traditions locales) permet à l’évêque du lieu de constater, après enquête appropriée, qu’un mariage a cessé d’exister : une séparation durable, ou une destruction mutuelle, ou la folie d’un des deux conjoints, ou, comme l’a souligné le concile de Moscou en 1918, son apostasie au sens d’une attitude de persécution violente, autant de cas que l’on trouve mentionnés.

Le fondement évangélique de cette attitude se trouve en Matthieu 5, 32 et 19, 9, où la séparation est admise en cas de pornéia. On traduit généralement par adultère. Le sens est plus ample : la pornéia désigne l’objectivation de la sexualité, le fait que l’un, ou chacun, fait de l’autre l’objet, l’instrument de son plaisir. Ce peut être une complicité, ce n’est plus la rencontre de deux personnes.

Ainsi l’Église n’approuve ni n’encourage le divorce, elle peut, dans certains cas, constater la séparation des personnes et la mort de leur amour (non au sens passionnel, certes, mais au sens d’un grave et noble engagement qui veut le respect et la tendresse).

Les divorcés ne sont nullement exclus de la communion, après une nécessaire pénitence. Et l’Église peut bénir un second et même un troisième mariage, toujours dans une tonalité à la fois miséricordieuse et pénitentielle. Mais non un quatrième ! La « tétragamie » de l’empereur Léon le Sage (sage oui, mais non avec les femmes, comme Salomon) provoqua la vive opposition de l’Église. « Un premier mariage se fait en pleine conformité avec la règle» écrivait au IVe siècle saint Grégoire de Nazianze ; « un second est toléré ; un troisième accepté mais tenu pour néfaste ; quant à un mariage ultérieur, il tient des mœurs des pourceaux ! ». Bien entendu, en cas d’adultère, seule la « victime » devrait pouvoir se remarier, précisent les canons. Mais l’économie, qui est aussi connaissance désabusée des êtres humains, constate qu’on ne peut guère, le plus souvent, déterminer ici l’innocent et le coupable.

Ceci dit, il faut constater que les familles orthodoxes sont généralement stables et fécondes. Les prêtres sont parfois de véritables patriarches, avec une bonne dizaine d’enfants. L’un d’eux, en Roumanie, qui a six garçons et cinq filles, me disait récemment : « C’est très commode, on n’a pas à s’occuper des petits, ce sont les plus grands qui les instruisent ! » En Russie, où, dans les villes du moins, les couples sont très instables et la natalité presque nulle, les chrétiens portent humblement témoignage par un exemple de fidélité et de fécondité (sans atteindre les chiffres que j’ai mentionné pour certaines familles sacerdotales, ils ont souvent quatre ou cinq enfants). La famille orthodoxe russe se caractérise ainsi par une sorte d’érotisme fécond, un mélange de pudeur et de simplicité. C’est une famille ouverte, d’ailleurs, où les amis vont et viennent. Le dimanche, après la longue liturgie eucharistique, et jusque tard dans la soirée, parents, grands-parents, collatéraux et connaissances anciennes et nouvelles forment une sorte de conglomérat chaleureux, discrètement dominé par la figure de la mère.

3. Le sens et la nature

L’Église orthodoxe refuse l’avortement, plusieurs canons conciliaires sont explicites sur ce point. Une démarche pénitentielle est demandée, mais la prière prononcée finalement sur la femme est analogue à celle qui doit suivre une fausse couche : archaïsme que l’Occident aussi a connu. En Grèce et dans l’Europe du Sud-Est, sous un strict discours de type juridique identique à celui de l’Église catholique, la pratique est très libre (comme d’ailleurs en Pologne), reste de l’autonomie secrète et farouche des femmes dans les vieilles paysanneries, apparition surtout d’une modernité brutale où les femmes ne connaissent pas d’autre moyen anticonceptionnel que l’avortement.

Cependant, de plus en plus, il arrive que des évêques, des prêtres et surtout des médecins orthodoxes, sans le moindre laxisme, adoptent un langage marqué par la compréhension et la miséricorde. Où nous retrouvons la problématique de l’économie. La femme n’est pas tenue pour plus responsable que l’homme et, parfois, que la société. On lui représente que l’avortement est une affaire grave, non parce qu’il s’agit d’un interdit, mais parce qu’il lèse secrètement, surtout s’il se répète, et si bénin physiquement qu’il puisse sembler aujourd’hui, sa féminité profonde, puisque le corps symbolise l’âme et que l’âme et le corps de la femme sont faits pour accueillir ce petit hôte inconnu, serait-il encore inaperçu. Pourtant, si les avortements de convenance sont strictement refusés, des situations de détresse peuvent se présenter où l’avortement apparaît comme un moindre mal. Compte beaucoup aussi l’attitude du prêtre et de la communauté pour prendre moralement en charge une mère célibataire

En ce qui concerne les pratiques anticonceptionnelles, l’Église orthodoxe, en général, se contente de rappeler le sens de l’amour, sa normale fécondité, mais laisse le choix des méthodes à la conscience et à l’accord de l’homme et de la femme, avec l’aide, s’ils le souhaitent, de leur père spirituel. À propos d’Humanae Vitae, le patriarche de Constantinople Athénagoras Ier, ami de Paul VI, a déclaré qu’il comprenait et approuvait l’intention profonde de l’encyclique mais trouvait détails et recettes inutiles. L’Église, a-t-il dit, doit faire comprendre aux hommes et aux femmes de ce temps que l’amour est possible, que la vraie rencontre veut la fidélité (mais un échec n’est pas irrémédiable), que la puissance amoureuse de l’homme peut ainsi se transfigurer, que pareil amour ne peut être que fécond, spirituellement et (ou) charnellement ; au-delà, disait le patriarche, « si un homme et une femme s’aiment vraiment, je n’ai pas à entrer dans leur chambre, tout ce qu’ils font est saint ».

La régulation des naissances par diverses méthodes est un acquis irréversible. Les méthodes dites « naturelles », préconisées par l’Église catholique – et les écologistes, je crois – sont excellentes mais elles sont loin d’être toujours efficaces et, pour certaines d’entre elles, exigent de la femme une préoccupation de sa sexualité qui risque d’objectiver celle-ci et donc confine à la pornéia. Les autres méthodes sont un moindre mal et chacun, chacune, chaque couple doit choisir selon son expérience : en évitant, me semble-t-il, les méthodes qui impliquent de « petits avortements ».

Ce qui fait difficulté aux orthodoxes, chaque fois qu’ils étudient ces problèmes, c’est la notion de « nature » qui sert de référence aux prises de position du magistère catholique dans ce domaine. Pour la tradition orientale en effet, ce que nous appelons habituellement la nature est en réalité un mélange plastique de vie et de mort où l’homme doit agir pour accroître les possibilités et les chances de la vie. Et il peut agir parce qu’il est une personne qui, enracinée dans le Christ vainqueur de la mort, transcende la « nature » et peut partiellement se libérer de ses contraintes. Le critère, pour un chrétien, n’est donc pas la nature mais la personne et l’amour.

À propos de la « pilule », le P. Jean Meyendorff me disait : « Est-elle plus opposée à la nature que le cachet d’aspirine que je prends lorsque j’ai mal à la tête ? » Je pense qu’elle l’est moins puisqu’il s’agit d’un concentré de l’hormone qui empêche une nouvelle fécondation lorsqu’un embryon est en voie de nidation. La réponse aux pratiques anti-conceptionnelles n’est donc pas dans un appel à la nature assorti de recettes, mais dans un appel à la foi et à l’amour. Oui, la femme est désormais maîtresse de sa fécondité (et pas seulement l’homme, comme c’était le cas au XIXe siècle, ce pourquoi souvent, en France du moins, il n’allait plus à l’église !). Mais une femme qui aime vraiment aura tôt ou tard le désir d’avoir un enfant de l’homme qu’elle aime (et l’on peut dire la même chose de l’homme), elle portera dans la gratitude et la foi cet enfant dont la présence, longtemps, ne se fait guère sentir, elle fera confiance à la vie parce qu’elle sait que le Christ est ressuscité.

La réponse au nihilisme s’appelle la foi. Les interdits ne font que le renforcer et s’ensablent dans la dérision. Les orthodoxes n’ont guère étudié jusqu’à présent – sinon au Séminaire Saint-Vladimir, à New York – les problèmes de bio-éthique, qui sont un luxe de pays riches. Les manipulations génétiques provoquent l’horreur des moines athonites, qui y voient l’ultime expression de l’« hérésie » occidentale. Les problèmes des « mères porteuses » ou des donneurs anonymes de sperme ne soulèvent ni grand intérêt ni véritable réprobation dans les milieux orthodoxes. II faut aimer tous les êtres à travers même le monstrueux, et personne n’est maudit ; peut-être certains cas exceptionnels pourraient-ils être pris en considération, dans le secret des consciences et la discrétion des entretiens spirituels. Mais enfin, avons-nous tellement de temps à perdre, et ces discussions sans fin entre moralistes qui veulent tout prévoir ne sont-elles pas une fuite devant l’essentiel ?

Reproduit da la revue Contacts, vol. 42, no. 150 (1990).

par père Jean Chryssavgis

L'amour, le mariage et la sexualité nous concernent tous, car l'amour est la vocation de chacun d'entre nous. En tant que chrétiens, nous croyons que c'est par l'amour que la création tout entière a été faite. La source et la fin de toute chose est l'amour, car la source et la fin de toute chose est Dieu, et que Dieu est amour(1 Jn 4,8,16). Saint Jean Chrysostome décrit l'amour absolu du Dieu incarné dans une homélie sur l'Évangile selon Matthieu : « Je suis un père pour vous, dit le Christ et un frère, un époux et un foyer, un infirmier et un vêtement, une racine et une pierre d'angle. Tout ce que vous pouvez désirer, je le suis pour vous. Mon désir est que vous n'ayez aucun besoin quel qu'il soit. Je vous servirai ; car je suis venu non pour être servi, mais pour servir. Je suis un ami et un membre du corps et sa tête, un frère, une sœur et une mère. Je suis tout pour vous. Il suffit de rester en communion avec moi. Pour vous, j'ai été pauvre, pour vous j'ai été un pèlerin, pour vous j'ai été sur la croix et dans le tombeau ».

Même le mal dépend de l'amour. Si l'on en croit l'optimisme de certains Pères de l'Église, personne ne commet d'acte mauvais sans croire que quelque chose qu'il aime en résultera. Donc, l'amour est d'origine divine et de nature sacrée.

« L'amour est plus fort que la mort »

Du point de vue humain, le concept d'amour ne peut aucunement être compris d'une seule façon. Il évoque une multitude de sens et de dispositions d'esprit : qu'on parle de « faire l'amour », ce qui peut signifier un acte physique sans amour, ou de l'engagement profond d'un couple avancé en âge ; qu'il s'agisse de motivations égoïstes ou de don désintéressé, de la douceur d'un enfant qui tient la main de ses parents ou de l'intimité de deux amis qui se donnent la main.

Les êtres humains sont faits pour s'aimer et se regarder l'un l'autre. L'expérience de l'amour est celle du ciel et de la vie ; l'absence d'amour est enfer et mort. Saint Macaire d'Égypte, pour évoquer sa vision de l'enfer, parlait de deux personnes liées dos-à-dos, qui jamais, de toute éternité, ne pourraient se voir face à face. L'amour brise les chaînes de la solitude ; il fait s'écrouler les murs de l'égoïsme. Nous ne sommes jamais plus puissants que quand nous sommes, par amour, vulnérables. L'amour chasse la peur ; il est plus fort que la mort (cf. Ct 8,6). Dire à quelqu'un : « Je t'aime », c'est faire une déclaration métaphysique ; c'est comme dire : « Tu ne mourras jamais ! »

Conscients de cette intensité de l'amour, les Pères de l'Église ne craignent pas de le comparer à l'éros ou à la passion. Denys l'Aréopagite décrit Dieu comme un « fou de l'amour », ardent protecteur de sa création. L'amour est si puissant, qu'une seule expression vraie de cet amour révèle une ouverture qui transfigure le monde entier. Regarder dans les yeux une autre personne avec amour, c'est voir l'âme du monde entier, c'est voir l'image même de Dieu.

Un tel amour est un don de Dieu. Mais il demande également qu'on le cultive et qu'on y travaille dur. L'amour a besoin de temps et de finesse, de responsabilité et de respect. C'est un acte qui implique que l'on croît soi-même pour combler l'autre, sans cesse. Au soir de la vie, nous serons jugés uniquement sur le critère de l'amour. Cet amour est plus que de simples sentiments. C'est une décision et un engagement. Si vous voulez aimer, vous devez créer cet amour et non pas attendre que votre époux ou votre épouse vous l'apporte. Dans l'amour et le mariage, Dieu nous présente une merveilleuse occasion de renaître, d'atteindre la maturité. C'est en effet un grand mystère (Ép 5,32). La vie est le grand mystère – le grand mystère à vivre, et à vivre en abondance. Et si nous travaillons à cet amour, si nous cultivons l'amour, si nous baissons la garde de notre méfiance, si nous luttons pour entrer en relation, nous remarquerons peu à peu que le monde tout entier change et que le monde entier est beau. En réalité, bien sûr, c'est nous qui aurons changé, c'est nous qui verrons les mêmes choses avec d'autres yeux.

Aspect physique et aspect spirituel

Les auteurs chrétiens ont, dès les origines, été mal à l'aise vis-à-vis de l'amour physique ou sexuel. L'amour physique est un peu considéré comme une forme dégradée de l'amour. Certains auteurs affirment que le célibat est supérieur à l'amour vécu dans le mariage ; d'autres avancent que le seul but de l'amour physique est la procréation. L'aspect physique, la sexualité, ont été dégradés, regardés comme impurs. Ils sont considérés comme quelque chose d'avilissant et de honteux ; on est habité par la peur et la culpabilité. La sexualité est liée aux formes les plus basses de la vie, elle est assimilée aux désirs impurs et aux instincts animaux.

La figure de saint Augustin et sa théologie ont modelé la réflexion sur ce sujet en Occident, et ce jusqu'à aujourd'hui. Il en résulte une schizophrénie innée dans cette sphère de notre vie, la plus intime et la plus personnelle. Pour Augustin, la sexualité est une conséquence de notre chute. Ève résulte de ce qu'Adam a fait défaut à Dieu ; la femme n'est pas créée à l'image de Dieu, mais en tant qu'instrument de l'homme. Pourtant saint Paul avait clairement dit qu'en devenant une seule chair (1 Co 6,16), l'homme et la femme symbolisent l'union du Christ et de l'Église. En tout cas, le Christ n'a jamais assimilé le péché au corps, mais aux actes que l'on commet dans son cœur (Mt 15,18-19). Pour les chrétiens, « la chair est la charnière du salut » (Tertullien). Aussi, quel dommage que le christianisme – en tant que religion du corps et de la chair, religion de l'Incarnation – ait ainsi marqué le corps humain d'une cicatrice permanente !

Ce dont il est ici question, ce n'est pas d'arriver à accepter un consensus avec le corps ou la sexualité, mais de reconnaître leur lien crucial avec les aspects les plus profonds de la nature humaine. La sexualité n'est pas accidentelle ; elle est véritablement essentielle à notre réalité. L'amour sexuel et physique appartiennent au mystère de notre être. Cela ne veut pas dire que sexualité et spiritualité soient la même chose. Mais il y a cependant une correspondance intime entre les deux. Le déni de l'une a son reflet dans la dégradation de l'autre. Sans sexualité, il n'y a pas de beauté ; sans beauté, il n'y a pas d'âme ; et sans âme, il n'y a pas de Dieu. Homme et femme il les créa (Gn 1,27). C'est ce qui nous est dit immédiatement après la création d'Adam et Ève à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pour les Pères orientaux, sans Ève, Adam est incomplet. « La femme est faite en pleine communion avec l'homme : partageant chacun de ses plaisirs, de ses joies, chaque bonne chose, chaque chagrin, chaque douleur » (saint Basile le Grand), « partageant avec lui la grâce divine elle-même » (Clément d'Alexandrie). Écrivant exactement à la même époque que saint Augustin d'Hippone, saint Jean Chrysostome revendique que « l'amour sexuel n'est pas humain ; il est d'origine divine ».

Icône ou idole

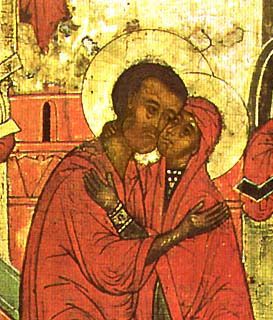

Certes, il est difficile pour quelqu'un de prendre conscience de la sexualité (de son corps) sans prendre conscience de la sexualité (des corps) des autres. Et ainsi, dans l'union du mariage, l'homme et la femme s'offrent l'un et l'autre à l'image de Dieu dans l'autre personne. Cela n'est pas sans lien avec la rencontre qui se produit dans le cas de l'icône. L'iconographie implique un art. Le mariage, de la même façon implique un art. L'amour n'est pas simplement un acte ; il est art. Le but de cet art de l'amour – comme dans l'iconographie – est de se transfigurer l'un l'autre, de se voir l'un l'autre comme la manifestation du divin Bien-aimé. S'il y a place pour les icônes dans l'Église, il y a place également pour le mariage et l'amour sexuel.

Le corps et l'amour sexuel sont semblables à une icône qui ouvre à la beauté divine et à l'amour divin : « Bénie est la personne qui est arrivée à un amour et à un désir de Dieu semblables à ceux d'un amant fou pour la bien-aimée, générant le feu par le feu, l'éros par l'éros, la passion par la passion, le désir par le désir » (saint Jean Climaque). Voir l'autre comme icône, c'est voir le monde par les yeux de Dieu. C'est abolir la distance entre ce monde et le monde à venir ; c'est parler, sur cette terre et à cette époque-ci, le langage du ciel et du temps à venir ; c'est révéler la dimension sacramentelle de l'amour. Selon une parole apocryphe de Jésus : « Le Royaume des cieux est rendu manifeste quand deux personnes s'aiment ». L'icône nous apprend un autre mode de communication, au-delà du mot écrit ou parlé. On nous apprend non pas à regarder les icônes, mais à regarder à travers elles. De même, nous sommes appelés à pénétrer la surface de la personne que nous aimons, et à révéler la profondeur sacrée qu'elle recèle.

En fait, le thème de la procréation est directement lié à cette notion d'icône. À moins que l'amour conjugal n'ouvre le couple au-delà de lui-même, à moins que la relation des deux dans le mariage ne reflète la relation de la Trinité, à moins que l'amour du couple ne s'élargisse d'une façon ou d'une autre, l'amour conjugal, l'icône qu'il est appelé à être, se réduit à une simple idole. Le couple qui s'aime est en tout temps appelé à avancer au-delà du reflet mutuel de l'un dans l'autre ; un miroir n'est pas une icône, mais le reflet de soi-même. Le couple est appelé à devenir une icône de l'Église, une « Église en miniature ». Les dimensions de l'Église révèlent les dimensions du couple marié. De même que nous croyons « en l'Église une, sainte, catholique et apostolique », le couple lui aussi devrait refléter cette même unité, sainteté, plénitude et apostolicité. Cela est important, car l'Église refuse les représentations idéalisées ou romantiques de la vie mariée et de la famille. Ainsi, le couple doit « avoir une progéniture » ; l'amour doit « porter des fruits !. Le paradoxe est là : le couple doit avoir des enfants, même s'il ne peut avoir d'enfants.

Monachisme et mariage

Certains Pères de l'Église ont interprété les épîtres de saint Paul comme l'affirmation implicite de la supériorité du monachisme sur le mariage (cf. 1 Co 7,8-9). Cependant « si l'on accorde les honneurs à la virginité, il ne s'ensuit pas que le mariage est déshonoré » (saint Grégoire le Théologien). Saint Macaire d'Egypte s'exclame : « En vérité, il n'y a ni vierge, ni personne mariée, ni moine, ni laïc ; mais Dieu donne son Saint Esprit à tous, selon les intentions de chacun ». La version syriaque de ce même texte dit : « En vérité, la virginité n'est rien en soi, pas plus que le mariage, ou la vie monastique, ou la vie dans le monde... »

La pureté intérieure est toujours possible, indépendamment des circonstances extérieures. Saint Syméon le Nouveau Théologien est inflexible sur ce point : /Beaucoup considèrent la voie monastique comme la plus bénie. En ce qui me concerne, cependant, je ne voudrais placer aucune voie plus haut que les autres, ni louer l'une en dépréciant l'autre. Mais en chaque situation, c'est la vie vécue pour Dieu et selon Dieu qui est entièrement bénie ». Comme nous l'avons vu, dans une relation d'amour, l'autre personne devient le centre d'attraction. Le but est toujours un mouvement vers l'extérieur et au-delà de soi-même. La perspective est toujours le Royaume des cieux. Les moines et moniales ont traditionnellement compris cette vérité au même degré que les couples mariés. Ainsi les Pères ascètes nous apprennent que l'amour n'est jamais satisfait ; il est seulement accompli. L'amour n'est pas un acte de satisfaction, mais de don total. L'amour sexuel est pour la gloire de Dieu, non pour la satisfaction égoïste de l'homme.

L'amour véritable ne peut avoir d'accomplissement ultime sans la chasteté. Dans L'échelle du Paradis, saint Jean Climaque place la pureté (degré 29) immédiatement avant l'amour (degré 30). Le monachisme n'est donc pas abstention de l'amour sexuel. Il est une autre manifestation de cet amour. Le monachisme ne peut jamais être une extinction ou une diminution de la réponse humaine la plus vitale à la vie. Il y a un élément d'ascétisme dans le mariage, une épuration de l'amour, exactement comme il y a une dimension d'amour dans le monachisme, une passion pour Dieu. Dans la tradition monastique, les passions sont traitées différemment ; elles sont dépassées par des passions plus grandes. Une seule expérience forte d'amour passionné nous fera avancer beaucoup plus loin dans la vie spirituelle que le combat ascétique le plus ardu. Une seule flamme de pur amour suffit pour allumer un feu cosmique et transformer le monde entier. L'amour n'est pas un problème physique ou matériel. Il n'est pas en premier lieu une affaire sexuelle. Il ne devrait pas être craint comme un tabou, mais reçu comme un mystère sacré ; il ne devrait jamais être dissimulé comme un secret, mais révélé comme un sacrement.

Le monachisme, comme le mariage, est un sacrement d'amour. Le monachisme, comme le mariage, est un sacrement du Royaume. La vraie dimension des deux est eschatologique. Ainsi l'amour est plus grand que la prière même, il est, en effet, prière. Car l'amour est ce qui définit la nature humaine. Les moines comme les couples mariés doivent les uns comme les autres continuellement lutter pour être ce qu'ils sont appelés à être – rester dans l'enchantement de la flamme vivante de l'amour divin. Comme nous l'avons dit précédemment, l'amour est un don d'en haut ainsi que quelque chose vers quoi on doit tendre ; c'est un point de départ ainsi qu'un aboutissement. L'alpha et l'oméga de la vie sont la première et la dernière lettre du mot grec signifiant « j'aime » (agapaô). Cela est vrai pour un moine ou une moniale, comme pour un époux ou une épouse.

Le sacrement du mariage

Tout sacrement est une transcendance de la division et de l'aliénation. Dans le cas du mariage, chaque personne, chacun des conjoints est appelé à devenir conscient de la présence divine dans l'autre. Tous deux, mari et femme, doivent percer le rideau de la distance et du mensonge. Quand cela se produit, l'union conjugale est plus forte que la mort, ne pouvant « être rompue par personne ». Dans cette relation, le masculin n'est jamais exclusivement le pôle actif, et le féminin n'est jamais exclusivement le pôle passif. Le fondement de toute relation sacramentelle est que l'homme et la femme sont complémentaires : il y a une mutualité de don et de réception, une rencontre de réciprocité. Aucun des deux ne doit considérer l'autre comme un moyen visant une fin, quelque exaltée ou spirituelle qu'elle puisse être. Aucun des deux ne doit utiliser cette relation pour quelque but que ce soit où l'autre ne serait pas pleinement et personnellement impliqué comme partenaire et participant actif et coopérant.

Cela signifie que les partenaires ne devraient pas chercher l'accomplissement par l'autre de leur propre existence, ou une dépendance l'un de l'autre. Je ne peux pas tenir mon époux ou épouse pour responsable de mon vide personnel. À tout moment, j'ai besoin de découvrir la complétude de mon vide en Dieu : c'est Dieu qui me fait savoir que je suis aimé ; c'est Dieu qui me donne le pouvoir d'aimer l'autre. Ici, à nouveau, nous rencontrons le « caractère monastique » de la relation conjugale. Le mariage n'est pas une solution magique aux problèmes de l'existence. Comment pourrait-il y avoir un mariage qui soit à la hauteur de telles attentes ? Est-il étonnant que des mariages échouent, quand on nous dit aujourd'hui que notre partenaire est notre « seconde moitié », quand nous sommes moins que des personnes entières dans le sacrement ? L'amour personnel implique une pleine dignité et une pleine identité, sans diminution aucune de l'autre personne. L'intégralité et l'intégrité de la personne sont indispensables pour un mariage sain. Et l'intégralité présuppose sincérité, et non amabilité. L'amour est un acte de foi aussi bien qu'un acte de fidélité. Mentir, rompre, dire un peu moins que la vérité, est toujours une tentation.

Cela veut dire que si l'on veut qu'il y ait de l'intimité dans l'amour, il faut qu'existe aussi la possibilité du conflit. Dans les mariages où il n'y a pas de conflit, il n'y a pas, en général, – ou il risque de ne pas y avoir – de sincérité. Dans la société, et même dans l'Église, on nous apprend à être gentils. C'est comme apprendre à être insincères. Et alors, nous sommes tristes ou en colère, mais nous sourions ; nous disons des choses que nous ne pensons pas. Alors que ce qui n'est pas discuté ouvertement demeure irrésolu et cause des dommages dans la vie de nos enfants. Nous devons être sincères sur nos échecs, ouverts à propos de notre sentiment de vide. Ces choses-là sont une partie inestimable de nos relations. Voilà pourquoi le mariage est autant une affaire de séparation que d'union ; une affaire de détachement autant que d'attachement. Un poème de Khalil Gibran, intitulé « Mariage », souligne ce paradoxe de l'état de séparation et de proximité en amour :

Vous êtes nés ensemble, et ensemble vous serez à jamais.

Vous serez ensemble quand les ailes blanches

de la mort éparpilleront vos jours.

Oui, vous serez ensemble dans la mémoire silencieuse de Dieu.

Mais qu'il y ait des espaces dans votre unité.

Laissez les vents des cieux danser entre vous.

Aimez vous l'un l'autre,

mais ne faites pas de l'amour un lien.

Qu'il soit plutôt une mer mouvante entre les rivages de vos âmes.

Emplissez l'un l'autre vos coupes,

mais ne buvez pas à une seule coupe.

Donnez à l'autre de votre pain,

mais ne vous nourrissez pas de la même miche.

Dansez et chantez ensemble et réjouissez-vous,

mais que chacun permette à l'autre d'être seul.

Comme les cordes d'un luth sont seules,

bien qu'elles frémissent à la même musique.

Donnez votre cœur,

mais sans le mettre sous la garde l'un de l'autre.

Car seul l'orchestre de la vie peut contenir vos cœurs.

Et tenez-vous debout ensemble,

mais pas trop près ensemble.

Car les piliers des temples sont distants l'un de l'autre.

Et le chêne et le cyprès ne poussent pas

dans l'ombre l'un de l'autre."Sexualité et sacramentalité

Pour devenir une union sacramentelle complète, l'amour entre un homme et une femme doit embrasser tous les aspects de leur vie – chaque niveau et chaque potentialité de leur être. Cela inclut l'aspect physique, spirituel, émotionnel, intellectuel de la nature humaine. S'il n'en est pas ainsi, la relation reste inconsommée et inachevée, ni sacrée, ni sacramentelle ; elle devient aussi bien handicapante que frustrante.

Cela nous fait mieux comprendre combien il y a peu de mariages – même parmi ceux qui ont été bénis par l'Église – qui soient en fait sacramentels. Cela indique aussi la liaison entre le mariage et la déification, vers laquelle nous sommes tous appelés à évoluer. Ce serait là ma définition de la « sexualité » : vrai achèvement et consommation à tous les niveaux – accomplissement aussi rare que la théosis elle-même, bien qu'aussi noble en tant que tâche et vocation.

Si l'un des partenaires se développe (sur un plan ou sur un autre) au-delà de l'autre ou sur un autre rythme, ce niveau non consommé ou qui n'a pas trouvé de réponse chez l'autre, cette partie restée sans complémentarité, non réalisée, aura toujours tendance à chercher à s'exprimer sous une autre forme ; elle sera incapable de fonctionner normalement et pleinement à l'intérieur du mariage. Si l'intégrité et la totalité sont les conditions cruciales d'une relation sacramentelle, il en va finalement de même pour la continuité et l'engagement. La capacité de se transformer l'un l'autre demande que l'on s'y consacre, avec patience, jusqu'à ce que les angles aigus des rocs durcis de la relation soient adoucis, jusqu'à ce qu'un champ magnétique soit construit à tous les niveaux. Alors chaque niveau, l'un après l'autre, se déploie et agit l'un sur l'autre, et libère des potentialités qui ne sont rien moins que divines. Dans ce contexte, la fidélité dans la relation est un reflet de la propre nature de Dieu, longanime et plein de miséricorde.

En dernière analyse, ni le mari ni la femme ne s'approprie ce que l'autre offre. Au contraire, chacun l'offre en retour – en même temps que son propre être – à la source de toute vie, à Dieu, que chacun de nous vient contempler, et rencontrer, et aimer dans l'autre, exactement comme nous le faisons dans la liturgie eucharistique. L'homme et la femme deviennent le pain et le vin de l'eucharistie. Alors l'amour sacramentel devient bénédiction, conférée par le Créateur à deux créatures qui ont parcouru le même cours de la vie à travers les obstacles ou joies auxquels il a pu les amener. Et c'est ainsi qu'ils entreront, transfigurés, dans le Royaume de Dieu.

Première publication dans Souroge,

revue du diocèse du patriarcat de Moscou

en Grande-Bretagne. Traduit de l’anglais

par le Service orthodoxe de presse

SOP no. 275, février 2003.

par Sophie Stavrou

En observant les deux premiers termes proposés – amour et sexualité –, on est frappé par leur dissymétrie. D’un côté, amour, agapè, un mot magnifique, une épithète divine, une vertu, un sentiment célébré par tous les poètes ; de l’autre, sexualité, terme technique, mot médical à l’origine, apparu seulement au XIXe siècle. Cette disparité est le signe d’un hiatus qui sépare ces deux termes, qui pourtant devraient être liés si on voit dans la sexualité le langage des corps pour exprimer l’amour.

Ce décalage est double. Il provient d’une certaine vision de l’Église qui a suspecté la sexualité d’être marquée du péché et a donné comme modèle l’abstinence monastique, où l’ascèse a pour but de maîtriser et de sublimer le désir sexuel. Certaines tendances caricaturales, qui ont fait des fidèles mariés des chrétiens de seconde catégorie, laissent de l’Église une image rébarbative qui prône le mariage et interdit le plaisir aux époux, en décalage avec les modes de vie de la société contemporaine.

Pourtant on y retrouve la même tension : l’amour, dernier absolu, quête du grand bonheur : la littérature à l’eau de rose où la bergère trouve son prince charmant. De fait on se marie toujours et on divorce beaucoup… La rencontre amoureuse, si fugace soit-elle, est une étreinte des corps. Si une certaine morale chrétienne a voulu faire taire le langage des corps, aujourd’hui on les fait parler, même quand ils n’ont rien à dire. Enfin la sexualité devient un plaisir : aimer devient un absolu, sans la nécessité d’un autre à qui on donne son amour, à qui on se donne, mais l’amour s’identifie au plaisir qui se prend quand on fait l’amour.

Comment résoudre cette double tension ? Comment créer une harmonie entre amour et sexualité ? Comment, dans une relation amoureuse, être à la fois chrétien et de plein pieds dans la société contemporaine ?

1. Rencontre de l’être aimé et rencontre du Christ

La découverte de l’amour et du désir est souvent l’occasion du premier questionnement existentiel pour de tous jeunes gens. Ils ont gardé la fidélité enfantine à l’Église ou, au contraire, l’ont rejeté comme tout ce que semble leur imposer leurs parents, ou encore ils n’en ont jamais entendu parler. Mais la force de l’amour remet en cause des cloisonnements confortables : impossible de cantonner cette force dans un coin de son cœur. Quel sens donner à cet amour ? Quelle place prend-il dans leur vie ? Quel regard porter sur l’être aimé ? Émerveillés par ce mystère de l’amour qu’ils découvrent, ils peuvent pressentir au delà, un autre mystère, à travers la beauté de l’être aimé, la source de toute beauté. En aimant, ils s’ouvrent d’une manière nouvelle à l’amour de Dieu.

À cet instant l’Église a un rôle crucial à jouer pour les accueillir. Si elle apparaît comme une instance religieuse qui légifère sur le permis et l’interdit, et en conséquence accueille ou repousse, elle se présentera comme un carcan moral dénué de signification qui tue l’amour par la loi. Ces jeunes gens encore fragiles se détourneront d’elle pour longtemps, voire pour toujours.

Au contraire, si l’Église, la paroisse, est un lieu accueillant, si elle rayonne de l’amour du Père pour ses enfants adoptifs, si elle nous apprend l’amour absolu du Christ, si elle nous console dans la douceur de l’Esprit Saint, elle donnera à l’amour humain une autre perspective, source d’une grande joie et d’une exigence nouvelle.

En effet, croire dans l’amour infini de Dieu, dans le Christ qui s’est fait homme, qui est mort et ressuscité, bouleverse la vision que nous avons de l’être aimé. Voir l’autre dans la lumière de la Résurrection et du Royaume à venir rend impossible de le considérer uniquement comme un corps qui va vieillir et mourir, et nous offre le dépassement de la dualité entre éros et thanatos. Ce n’est plus l’ivresse du plaisir charnel qui nous offrira un échappatoire fugace au désespoir de la mort, ni même la continuité familiale à travers les enfants qui adoucira notre fin. Voir dans l’être aimé une personne, avec son mystère irréductible, créée à la l’image de Dieu et appelée à ressusciter donne un élan nouveau à l’amour humain qui l’ouvre à l’amour de Dieu. Cet élan ouvre un chemin dont le terme se dérobe toujours, un chemin vers Dieu grâce à l’être aimé et avec lui. On peut alors employer toutes les images du cheminement : on trébuche, on s’égare, on tombe souvent, mais quelques soient les vicissitudes, si on regarde celui qu’on aime corps, cœur et âme unis dans la lumière de la Résurrection, on saura qu’aimer, ce n’est pas posséder mais se livrer avec infiniment de tendresse et de respect au mystère insondable de cette autre personne qui nous mène au mystère de Dieu.

C’est une voie difficile, intenable, sans cesse on déforme on pervertit cet élan amoureux. Il y a l’usure du quotidien, l’exigence ascétique de fidélité, toutes les tentations de captation de l’autre : jalousie, possessivité, instrumentalisation… Il aurait de quoi céder au découragement si on oubliait l’amour du Dieu Trinité, si on oubliait la parabole du Fils prodigue.

2. Pourquoi encore se marier ?

Tâche difficile que de parler du mariage qui, en littérature, est avec la mort un des dénouements convenus aux aventures des héros. De fait, le mariage a longtemps véhiculé l’image d’une institution conventionnelle et conservatrice, bourgeoise, qui a plus à voir avec le contrat social qu’avec l’amour. Dès lors, pourquoi se marier ? " Notre amour ne concerne que nous, se diront bien des jeunes gens, c’est notre secret et il n’a que faire du conformisme social. "

La chance de notre époque, la liberté et l’exigence qui en découlent, viennent de ce que l’Église ne joue plus le rôle de garant de la moralité sociale : plus de mariage obligatoire, cohabiter n’entraîne plus de bannissement familial et social. Le mariage, débarrassé de son rôle d’état civil, reprend toute sa dimension de sacrement. Pour un couple qui s’avance sur la voie étroite et exigeante dont nous avons parlé, le mariage, « sacrement de l’amour » (saint Jean Chrysostome, repris par Paul Evdokimov comme titre de son livre sur le mariage), est la sanctification de leur amour dans sa totalité par la grâce du Saint Esprit. La sexualité est un des langage de l’amour humain. Dans le sacrement du mariage elle est bénie. Il n’y a donc pas de dichotomie entre l’amour spirituel et charnel, mais ici aussi un cheminement vers l’harmonie et pour certains vers un dépassement de ce clivage pour s’approcher d’Adam et Ève au Paradis : « C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère et restera attaché à sa femme et tout deux deviendront une seule chair. Et tous deux étaient nus, Adam et sa femme, et ils n’avaient pas honte. » (Gn 2, 24-25). Désormais, les enseignements et les règles morales de l’Église commencent à se charger de sens, et ils en acquièrent progressivement pour chacun des époux au cours de son cheminement.

Je voudrais m’arrêter un instant sur l’office du mariage pour montrer comment les gestes de la célébration donnent aux corps des époux toute leur dignité. Les vêtements de fête, l’anneau au doigt, les têtes couronnées exaltent leur beauté royale. De même la coupe de vin partagée par les époux se répand dans leurs corps, et en faisant trois fois le tour de la table placée au milieu de la nef, ils dansent dans l’église. Comme le baptême, le mariage célèbre une naissance à une nouvelle vie où le corps, plein de la présence du Saint Esprit, a sa place Tout est sous le signe de l’échange et du partage entre les deux époux, mais ils font le tour de la table trois fois : le passage du deux au trois manifeste cet élan vers Dieu.

Par le sacrement du mariage, les époux sont appelés à découvrir une autre beauté, une beauté de communion aux autres et en Dieu, une beauté qui est charnelle mais aussi lumineuse, qui atteint les sens pour les dépasser, les éveiller à un autre ordre, un ordre spirituel, à l’image de Marie Madeleine, la prostituée, qui se convertit au Christ par des gestes pleins de tendresse (cf. Lc 8,36-50).

Pour terminer, je voudrais m’arrêter sur le terme de chasteté, ingrat, galvaudé et souvent mal compris comme synonyme de continence, en faisant simplement deux remarques étymologiques : castus en latin signifie entier, intègre, sans partage ; pour le terme grec sôphrosunè, Paul Evdokimov propose le sens de « sagesse totale », qui intègre tous les éléments de l’existence. Ainsi l’éros, l’énergie sexuelle, est appelé à s’affranchir de l’animalité, à s’humaniser et à entrer dans le spirituel par la dynamique ascendante de la conversion.

Intervention sur le thème : « Quelle vision de l’amour

et de la sexualité aujourd’hui » au XIIe Congrès orthodoxe

d’Europe occidentale (29 octobre-1er novembre 2005).

Publié dans Contacts (Revue française

de l’Orthodoxie), No 213, 2006.

![]() Introduction aux Pages du Mariage

Introduction aux Pages du Mariage